前の10件 | -

ご挨拶&お知らせ [日記]

かなりご無沙汰しています。

こんなに空白期間(放置状態とも言う)をおいたのは初めてかもしれません。

実は7月から地元の金沢市に転勤となり、引っ越しました。

それに合わせ、新しいブログをスタートしました。

「いっこさんの金沢暮らし」です。 ※リンク集にも追加しました

https://ikkosan-kanazawa1.blog.ss-blog.jp/

まだ更新が遅れ気味ですが、できるだけキャッチアップしようと頑張っています。

そして、こちらの「いっこさんの東京物語」も過去記事を振り返りながら空白期間を埋めていきたいと思っています。

引き続き、ご訪問いただけるとうれしいです。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

こんなに空白期間(放置状態とも言う)をおいたのは初めてかもしれません。

実は7月から地元の金沢市に転勤となり、引っ越しました。

それに合わせ、新しいブログをスタートしました。

「いっこさんの金沢暮らし」です。 ※リンク集にも追加しました

https://ikkosan-kanazawa1.blog.ss-blog.jp/

まだ更新が遅れ気味ですが、できるだけキャッチアップしようと頑張っています。

そして、こちらの「いっこさんの東京物語」も過去記事を振り返りながら空白期間を埋めていきたいと思っています。

引き続き、ご訪問いただけるとうれしいです。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

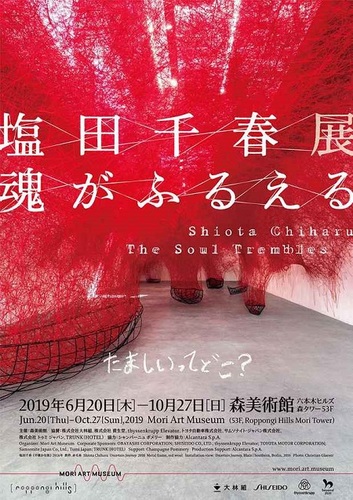

塩田千春展 魂がふるえる [アート&デザイン]

六本木ヒルズ・森タワー53階の森美術館で「塩田千春展 魂がふるえる」を観てきました。

塩田千春「不確かな旅」2016年 鉄枠、赤毛糸

53階へのエスカレーター上の天井から吊り下げられているのはボート。

無数の毛糸を使ったインスタレーション。制作には協力者がいますが、根気のいる作業。

「静けさの中で」2008年 焼けたピアノ、焼けた椅子、黒毛糸

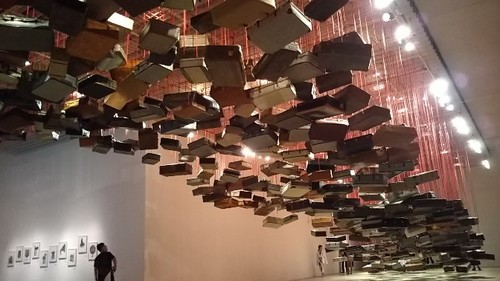

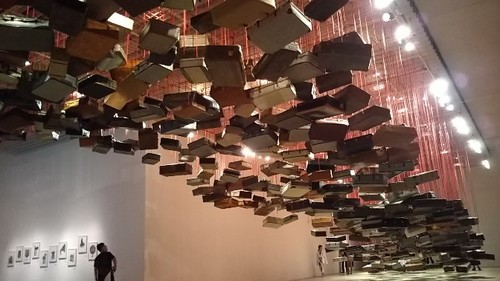

「集積 -目的地を求めて」2016年 スーツケース、モーター、赤ロープ

【おまけ】

森タワーのショップそばのミニギャラリーにて「蚊遣り豚×36」

グルグル巻きの蚊取り線香、知ってる世代も少なくなったのかも。

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

塩田千春「不確かな旅」2016年 鉄枠、赤毛糸

53階へのエスカレーター上の天井から吊り下げられているのはボート。

無数の毛糸を使ったインスタレーション。制作には協力者がいますが、根気のいる作業。

「静けさの中で」2008年 焼けたピアノ、焼けた椅子、黒毛糸

「集積 -目的地を求めて」2016年 スーツケース、モーター、赤ロープ

【おまけ】

森タワーのショップそばのミニギャラリーにて「蚊遣り豚×36」

グルグル巻きの蚊取り線香、知ってる世代も少なくなったのかも。

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

金沢学 2019年6月講座「茶の湯がつなぐ金沢の文化」 [学び&本]

今月も市民公開講座「金沢学」に合わせて帰省。

6月のテーマは「茶の湯がつなぐ金沢の文化」

講師は茶道裏千家今日庵業躰(ぎょうてい)の奈良宗久氏。

金沢は茶の湯に必要なものがすべて揃う日本全国を見ても珍しい土地柄。

(茶道具としての九谷焼、輪島塗などを始め、和服の加賀友禅、和菓子どころでもある)

奈良氏は、大樋焼の大樋陶冶斎(十代年朗)の次男。

※大樋焼について(大樋長左衛門窯の公式サイトより引用)

寛文6年(1666)、加賀藩主五代前田綱紀侯(1643-1724)のもとに茶堂茶具奉行として仕官した裏千家四世仙叟宗室は、楽家四代一入の弟子であった土師長左衛門を茶碗造り師として金沢に同道し、楽焼の技法を伝えさせた。仙叟は45歳、長左衛門は37歳。この時より河北郡大樋村(現金沢市大樋町)に窯を開いたのが大樋焼の始まりで、長左衛門は仙叟の指導のもとに茶道具を創作する。よって初代の作品はほとんどが仙叟好みということになる。

裏千家と大樋窯のつながりがうかがえるエピソードとして、月心寺(山上町)に四代仙叟と初代大樋長左衛門の墓が隣同士で設置されているとのこと。

さて、金沢の文化面の基礎を築いたキーパーソンは五代藩主前田綱紀。

御細工所を設け、城下の人たちに製作を依頼したことにより、城内と城下が交流することになったのが加賀藩の特徴でもある。

金沢には能楽堂や能楽美術館があり、今も能の公演が定期的に開催されていますが、初代利家のときは金春流で、綱紀のときに今の宝生流に変わったとのこと。

秀吉により長崎を追われ、金沢で利家に保護され26年間滞在した高山右近。

金沢城、総構などの石垣づくりを指示した彼は、千利休の弟子の一人でもあり、金沢の茶の湯の発展にも関係したのではないか。

【利休七則】

茶は服のよきように、炭は湯の沸くように、

夏は涼しく、冬は暖かに、

花は野にあるように、刻限は早めに、

降らずとも雨の用意、相客に心せよ。

金沢ゆかりの哲学者、西田幾多郎と鈴木大拙はともに禅の研究家。

禅は茶の湯とも深い関わりがあり、臨済宗の祖・栄西禅師は『喫茶養生記』の中でお茶を飲む習慣を日本に伝えたと言われています。

(北國新聞の記事)

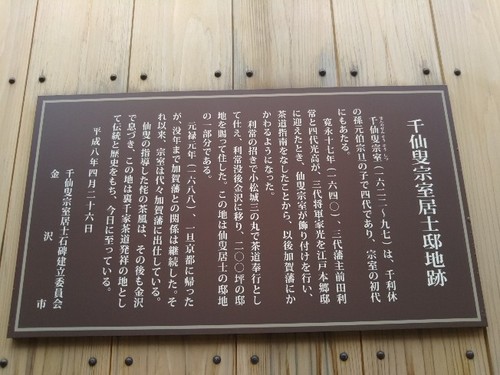

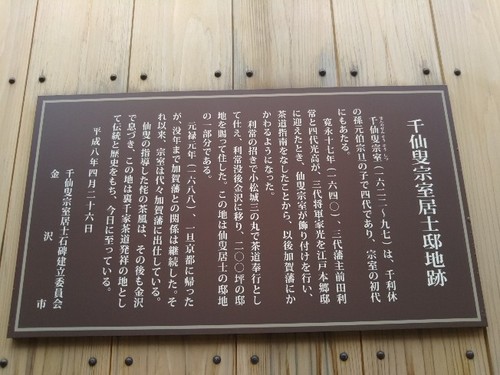

受講後、母の老人ホームに向かう途中に立ち寄った好古庵(大手町)。

裏千家四代千仙叟宗室の屋敷跡地でもあり、九代大樋長左衛門が晩年を過ごした場所でもある。

今は、奈良氏が稽古場として使っているとのこと。

私も13年前に金沢を離れるまでは、茶道を習っていました。金沢では少数派の表千家ですが。

話を聞いているうちにまた茶道の世界に戻りたくなりました。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

6月のテーマは「茶の湯がつなぐ金沢の文化」

講師は茶道裏千家今日庵業躰(ぎょうてい)の奈良宗久氏。

金沢は茶の湯に必要なものがすべて揃う日本全国を見ても珍しい土地柄。

(茶道具としての九谷焼、輪島塗などを始め、和服の加賀友禅、和菓子どころでもある)

奈良氏は、大樋焼の大樋陶冶斎(十代年朗)の次男。

※大樋焼について(大樋長左衛門窯の公式サイトより引用)

寛文6年(1666)、加賀藩主五代前田綱紀侯(1643-1724)のもとに茶堂茶具奉行として仕官した裏千家四世仙叟宗室は、楽家四代一入の弟子であった土師長左衛門を茶碗造り師として金沢に同道し、楽焼の技法を伝えさせた。仙叟は45歳、長左衛門は37歳。この時より河北郡大樋村(現金沢市大樋町)に窯を開いたのが大樋焼の始まりで、長左衛門は仙叟の指導のもとに茶道具を創作する。よって初代の作品はほとんどが仙叟好みということになる。

裏千家と大樋窯のつながりがうかがえるエピソードとして、月心寺(山上町)に四代仙叟と初代大樋長左衛門の墓が隣同士で設置されているとのこと。

さて、金沢の文化面の基礎を築いたキーパーソンは五代藩主前田綱紀。

御細工所を設け、城下の人たちに製作を依頼したことにより、城内と城下が交流することになったのが加賀藩の特徴でもある。

金沢には能楽堂や能楽美術館があり、今も能の公演が定期的に開催されていますが、初代利家のときは金春流で、綱紀のときに今の宝生流に変わったとのこと。

秀吉により長崎を追われ、金沢で利家に保護され26年間滞在した高山右近。

金沢城、総構などの石垣づくりを指示した彼は、千利休の弟子の一人でもあり、金沢の茶の湯の発展にも関係したのではないか。

【利休七則】

茶は服のよきように、炭は湯の沸くように、

夏は涼しく、冬は暖かに、

花は野にあるように、刻限は早めに、

降らずとも雨の用意、相客に心せよ。

金沢ゆかりの哲学者、西田幾多郎と鈴木大拙はともに禅の研究家。

禅は茶の湯とも深い関わりがあり、臨済宗の祖・栄西禅師は『喫茶養生記』の中でお茶を飲む習慣を日本に伝えたと言われています。

(北國新聞の記事)

受講後、母の老人ホームに向かう途中に立ち寄った好古庵(大手町)。

裏千家四代千仙叟宗室の屋敷跡地でもあり、九代大樋長左衛門が晩年を過ごした場所でもある。

今は、奈良氏が稽古場として使っているとのこと。

私も13年前に金沢を離れるまでは、茶道を習っていました。金沢では少数派の表千家ですが。

話を聞いているうちにまた茶道の世界に戻りたくなりました。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

PLEATS PLEASE コットンTシャツ [定番 PLEATS PLEASE]

PLEATS PLEASE のお買い物記録。

今回はインナーとして使い勝手良さそうなノースリーブのコットンTシャツをお買い上げ。

色がボルドーで秋にも活躍させられますね。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

今回はインナーとして使い勝手良さそうなノースリーブのコットンTシャツをお買い上げ。

色がボルドーで秋にも活躍させられますね。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

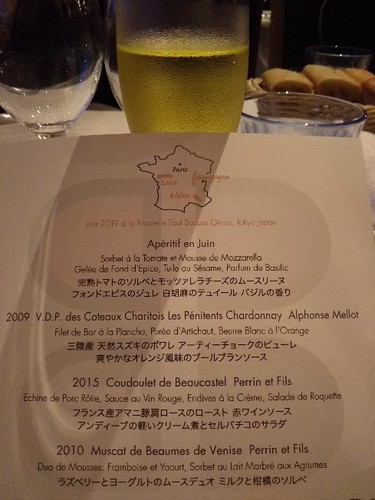

ワインの集い 2019年6月 [レストラン&フード]

ポール・ボキューズ銀座の定例「ワインの集い」に行ってきました。

今月もテーブルは満席。

夕暮れの紫がかった空が綺麗でした

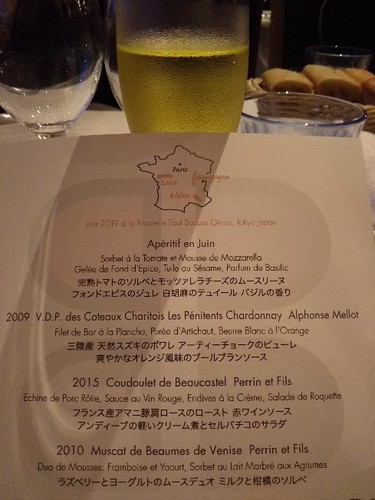

6月のメニューはこちら。

前菜

なぜか、魚料理の写真を撮り忘れ。私としたことが、、

肉料理

デザート

今回飲んだワインのラインナップ。

【おまけ】

銀座4丁目交差点の和光のショーウィンドウ。大好きなフラミンゴ♪

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

今月もテーブルは満席。

夕暮れの紫がかった空が綺麗でした

6月のメニューはこちら。

前菜

なぜか、魚料理の写真を撮り忘れ。私としたことが、、

肉料理

デザート

今回飲んだワインのラインナップ。

【おまけ】

銀座4丁目交差点の和光のショーウィンドウ。大好きなフラミンゴ♪

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

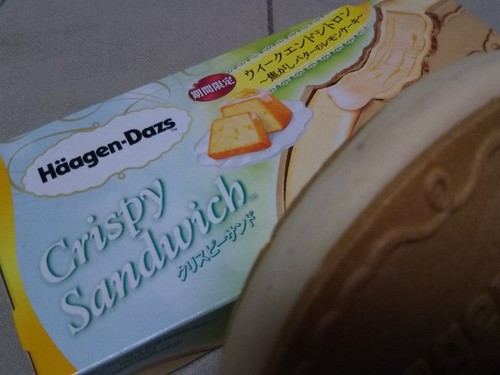

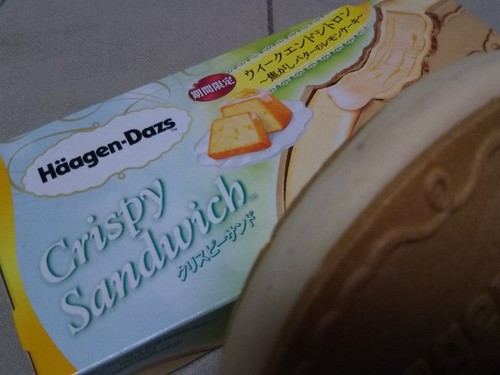

ハーゲンダッツ ウィークエンドシトロン ~焦がしバターのレモンケーキ~ [定点観測 ハーゲンダッツほか]

ハーゲンダッツの定点観測。

Crispy Sandwich(クリスピーサンド)の期間限定商品、ウィークエンドシトロン ~焦がしバターのレモンケーキ~

ウィークエンドシトロンとは、週末に大切な人と食べることが由来の、ほのかなレモンの酸味が効いたフランス発祥の焼き菓子だそうです。

もっとレモンの風味があってもいいかな。

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

Crispy Sandwich(クリスピーサンド)の期間限定商品、ウィークエンドシトロン ~焦がしバターのレモンケーキ~

ウィークエンドシトロンとは、週末に大切な人と食べることが由来の、ほのかなレモンの酸味が効いたフランス発祥の焼き菓子だそうです。

もっとレモンの風味があってもいいかな。

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

ハーゲンダッツ 紅茶ラテ アッサム&ディンブラ [定点観測 ハーゲンダッツほか]

ハーゲンダッツの定点観測。

ミニカップ期間限定、紅茶ラテ アッサム&ディンブラ

アッサムもディンブラもミルクティーに向く茶葉だそうです。

香り高く美味しい。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

ミニカップ期間限定、紅茶ラテ アッサム&ディンブラ

アッサムもディンブラもミルクティーに向く茶葉だそうです。

香り高く美味しい。

ランキング参加中。ポチッと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

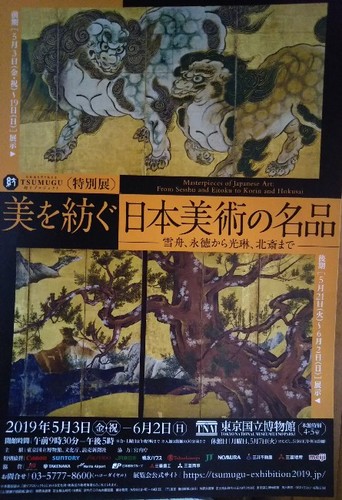

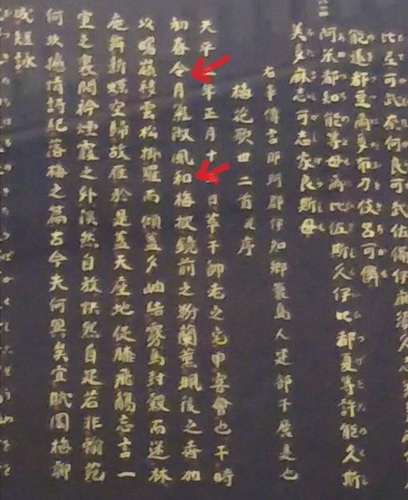

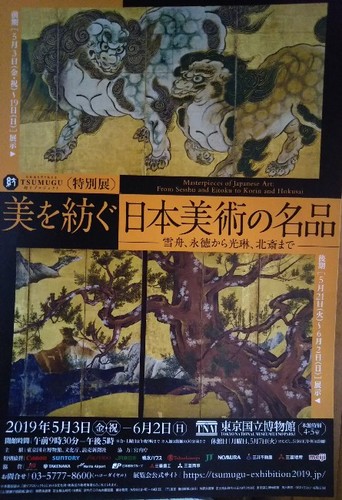

美を紡ぐ 日本美術の名品 -雪舟、永徳から光琳、北斎までー [アート&デザイン]

上野公園の東京国立博物館 本館特別5・4・2・1室で特別展「美を紡ぐ 日本美術の名品 -雪舟、永徳から光琳、北斎までー」を観てきました。

上:狩野永徳筆「唐獅子図屏風」部分、安土桃山時代・16世紀、宮内庁三の丸尚蔵館蔵

下:狩野永徳筆「檜図屏風」部分、安土桃山時代・天正18年(1590)、東京国立博物館蔵

4月に観てきた「両陛下と文化交流」と同様、「日本美を守り伝える『紡ぐプロジェクト』ー皇室の至宝・国宝プロジェクトー」の一環として開催されている特別展。

皇室ゆかりの名品である狩野永徳筆「唐獅子図屏風」、永徳最晩年の名品で国宝の「檜図屏風」が同時公開されています。

その他、雪舟、尾形光琳・乾山の兄弟、葛飾北斎、野々村仁清、長澤芦雪など、平安から近世までの日本美術の「粋」が一堂に会する展覧会です。

文化財・美術品の修理事業のパネル展示などもあり、本展の収益は修理事業に充てられるそうです。

日本の大切な美術品を後世に紡ぐため、材料・原料(和紙の楮など)や職人さんも守り、育てていく必要があると感じました。

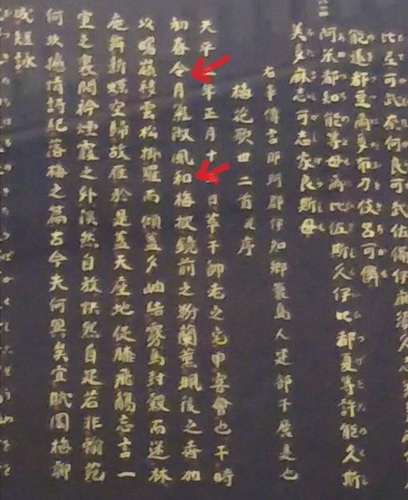

本館18室に展示されていた「万葉集屏風」中山与作筆、1935年、中山与作氏寄贈

紺紙に金字で「万葉集」全20巻を六曲二双の屛風に書写したもの

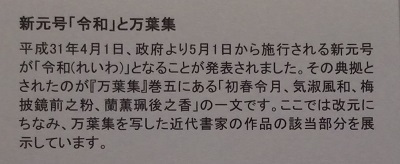

改元に関する説明もありました。

<改元に際しての内閣総理大臣談話より引用>

新しい元号は「令和」であります。

万葉集にある「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫す」との文言から引用したものであります。そして、この「令和」には、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ、という意味が込められております。

悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々の美しい自然。こうした日本の国柄を、しっかりと次の時代へと引き継いでいく。

厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人ひとりの日本人が、明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたい、との願いを込め、「令和」に決定いたしました。

文化を育み、自然の美しさを愛でることができる平和な日々に、心からの感謝の念を抱きながら、希望に満ち溢れた新しい時代を、国民の皆様と共に切り拓いていく。

新元号の決定にあたり、その決意を新たにしております。

【おまけ】

東洋館の前庭の真っ赤なツツジ。

そして、上野公園の噴水周辺には、この時期恒例の「サツキ展」が催され、盆栽になった色とりどりのサツキが展示されていました。(防犯用のネットの間から撮影)

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

上:狩野永徳筆「唐獅子図屏風」部分、安土桃山時代・16世紀、宮内庁三の丸尚蔵館蔵

下:狩野永徳筆「檜図屏風」部分、安土桃山時代・天正18年(1590)、東京国立博物館蔵

4月に観てきた「両陛下と文化交流」と同様、「日本美を守り伝える『紡ぐプロジェクト』ー皇室の至宝・国宝プロジェクトー」の一環として開催されている特別展。

皇室ゆかりの名品である狩野永徳筆「唐獅子図屏風」、永徳最晩年の名品で国宝の「檜図屏風」が同時公開されています。

その他、雪舟、尾形光琳・乾山の兄弟、葛飾北斎、野々村仁清、長澤芦雪など、平安から近世までの日本美術の「粋」が一堂に会する展覧会です。

文化財・美術品の修理事業のパネル展示などもあり、本展の収益は修理事業に充てられるそうです。

日本の大切な美術品を後世に紡ぐため、材料・原料(和紙の楮など)や職人さんも守り、育てていく必要があると感じました。

本館18室に展示されていた「万葉集屏風」中山与作筆、1935年、中山与作氏寄贈

紺紙に金字で「万葉集」全20巻を六曲二双の屛風に書写したもの

改元に関する説明もありました。

<改元に際しての内閣総理大臣談話より引用>

新しい元号は「令和」であります。

万葉集にある「初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫す」との文言から引用したものであります。そして、この「令和」には、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ、という意味が込められております。

悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々の美しい自然。こうした日本の国柄を、しっかりと次の時代へと引き継いでいく。

厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人ひとりの日本人が、明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたい、との願いを込め、「令和」に決定いたしました。

文化を育み、自然の美しさを愛でることができる平和な日々に、心からの感謝の念を抱きながら、希望に満ち溢れた新しい時代を、国民の皆様と共に切り拓いていく。

新元号の決定にあたり、その決意を新たにしております。

【おまけ】

東洋館の前庭の真っ赤なツツジ。

そして、上野公園の噴水周辺には、この時期恒例の「サツキ展」が催され、盆栽になった色とりどりのサツキが展示されていました。(防犯用のネットの間から撮影)

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

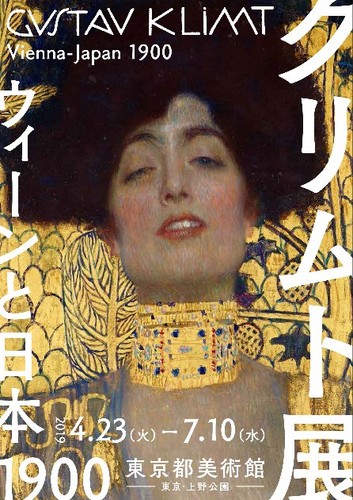

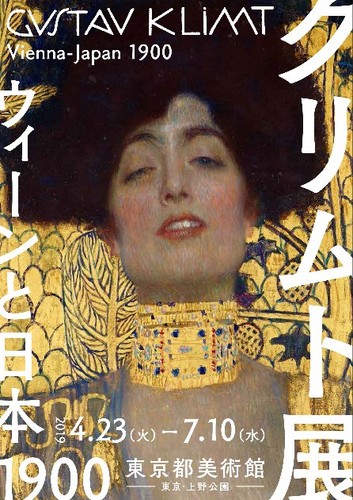

クリムト展 ウィーンと日本1900 [アート&デザイン]

上野公園の東京都美術館で「クリムト展 ウィーンと日本1900」を観てきました。

グスタフ・クリムト「ユディトⅠ」部分、1901年、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館蔵

19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムト(1862-1918)

華やかな装飾性と世紀末的な官能性をあわせもつ作品で日本でも人気。

彼の没後100年を記念する本展では、初期の自然主義的な作品から、分離派結成後の黄金様式の時代の代表作、甘美な女性像や風景画まで、約20点の油彩画を紹介する。

会場構成は次のとおり。

Chapter 1. クリムトとその家族

Chapter 2. 修業時代と劇場装飾

Chapter 3. 私生活

Chapter 4. ウィーンと日本 1900

Chapter 5. ウィーン分離派

Chapter 6. 風景画

Chapter 7. 肖像画

Chapter 8. 生命の円環

左:グスタフ・クリムト「ヘレーネ・クリムトの肖像」1898年、ベルン美術館蔵(個人から寄託)

中:グスタフ・クリムト「アッター湖畔のカンマー城Ⅲ」1909/10年、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館蔵

右:グスタフ・クリムト「オイゲニア・プリマフェージの肖像」1913/14年、豊田市美術館蔵

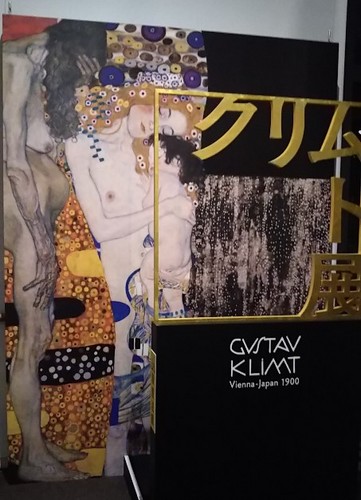

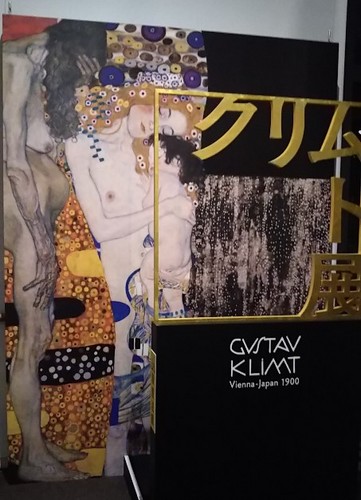

撮影スポット

グスタフ・クリムト「女の三世代」部分、1905年、ローマ国立近代美術館蔵

ただ華やか、美しいだけでは語れない、狂気、苦悩など複雑な感情を感じます。

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

グスタフ・クリムト「ユディトⅠ」部分、1901年、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館蔵

19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムト(1862-1918)

華やかな装飾性と世紀末的な官能性をあわせもつ作品で日本でも人気。

彼の没後100年を記念する本展では、初期の自然主義的な作品から、分離派結成後の黄金様式の時代の代表作、甘美な女性像や風景画まで、約20点の油彩画を紹介する。

会場構成は次のとおり。

Chapter 1. クリムトとその家族

Chapter 2. 修業時代と劇場装飾

Chapter 3. 私生活

Chapter 4. ウィーンと日本 1900

Chapter 5. ウィーン分離派

Chapter 6. 風景画

Chapter 7. 肖像画

Chapter 8. 生命の円環

左:グスタフ・クリムト「ヘレーネ・クリムトの肖像」1898年、ベルン美術館蔵(個人から寄託)

中:グスタフ・クリムト「アッター湖畔のカンマー城Ⅲ」1909/10年、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館蔵

右:グスタフ・クリムト「オイゲニア・プリマフェージの肖像」1913/14年、豊田市美術館蔵

撮影スポット

グスタフ・クリムト「女の三世代」部分、1905年、ローマ国立近代美術館蔵

ただ華やか、美しいだけでは語れない、狂気、苦悩など複雑な感情を感じます。

ランキング参加中。ポチっと応援してくれたら、うれしいです!

にほんブログ村

中休み [日記]

前の10件 | -